Современные боевые действия уже нельзя представить без использования беспилотных летательных аппаратов различных классов, которые используются для разведки, наблюдения, выдачи целеуказания, ретрансляции радиосигналов, постановки помех, нанесения ударов по подвижным и стационарным целям, а также для перехвата других БПЛА.

Хотя рост интереса со стороны военных к беспилотникам и взрывной всплеск их боевого применения начался относительно недавно, первые аппараты такого типа появились более 100 лет назад. Поначалу их планировали задействовать для нанесения ударов по наземным целям и противодействия крупным группам вражеских бомбардировщиков. Однако ввиду небольшой дальности устойчивого контроля и необходимости визуального сопровождения радиоуправляемые самолёты нашли применение для обучения и тренировки расчётов зенитной артиллерии. Пионером в создании и практическом использовании беспилотных летательных аппаратов с дистанционным контролем была Великобритания.

Первый радиоуправляемый самолёт Aerial Target (АТ)

Радиоуправляемые беспилотники, выпускавшиеся серийно, появились в Великобритании в 1930-е годы. Этому предшествовали опыты с несколькими типами беспилотных самолётов, на которых была отработана аппаратура управления и методика применения.

Попытки создания дистанционно управляемых летательных аппаратов предпринимались в ходе Первой мировой. Начиная с 1916 года Королевский лётный корпус в атмосфере жесткого режима секретности экспериментировал с радиоуправляемыми самолетами. Большая часть персонала, задействованного в проекте АТ (Aerial Target – Воздушная мишень), считала, что он предназначен для тренировки зенитчиков. Но на самом деле первый беспилотник должен был стать дроном-камикадзе, которым предполагалось уничтожать германские дирижабли и наносить дистанционные удары по крупным наземным целям и хорошо защищенным боевым кораблям.

Для реализации данного проекта в Фелтеме на юге Лондона был основан экспериментальный завод. Руководил проектом Арчибальд Монтгомери Лоу, которого впоследствии в Англии называли «отцом систем радионаведения». Во многом разработки Лоу опередили время, но большая их часть не была реализована из-за несовершенства радиоэлектронной и технологической базы. Кроме того, у конструктора по причине сложного характера не складывались отношения с начальством.

Информации о первых британских радиоуправляемых самолётах сохранилось немного. В биографии Лоу говорится, что они строились на предприятии компании de Havilland и всего заказчику сдали шесть машин.

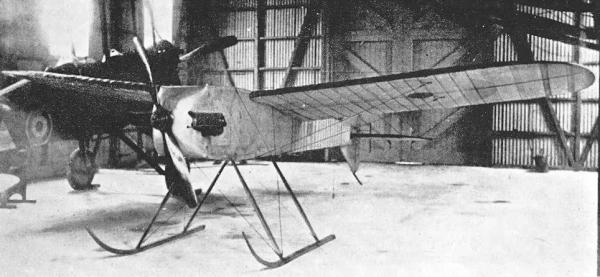

Беспилотный самолёт АТ

Беспилотный самолёт АТ представлял собой лёгкий моноплан с взлётным весом 227 кг, оснащённый мотором ABC Gnat мощностью 35 л.с. Размах крыла составлял 6,71 м, длина – 6,2 м.

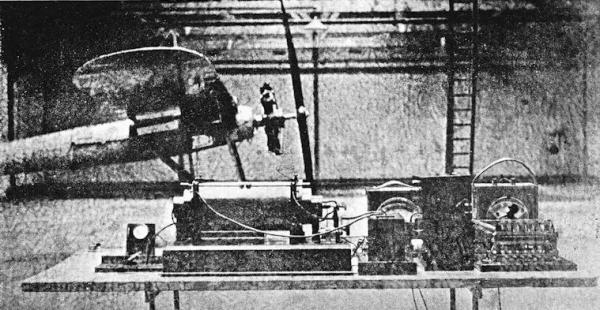

Система дистанционного управления была весьма примитивной и опиралась на передатчик с искровым генератором. Вращающиеся дисковые селекторы аппарата управления синхронно принимали команды с приемника, сопряженного с исполнительными реле.

Для передачи каждой команды был предусмотрен строго определенный временной промежуток в каждом цикле вращения селектора. Нажатие какой-либо клавиши на пульте управления приводило к тому, что искровой передатчик пересылал сигнал точно в тот момент, когда селектор на борту аппарата соединял антенну приемника с реле соответствующей команды.

При атаке воздушной цели оператор, контролируя положение радиоуправляемого самолёта, визуально должен был кругами поднять его на нужную высоту и приблизиться к цеппелину. После этого по команде с земли срабатывал детонатор, подрывавший находившиеся в корпусе аппарата 40 кг взрывчатки. В случае промаха дрон-камикадзе мог быть приземлён на ровную площадку для повторного использования. Рассматривалась также возможность атаки наземных и надводных целей, при этом наведение должно было осуществляться с борта самолёта управления.

21 марта 1917 года беспилотный АТ был запущен с грузовика с помощью пневматической катапульты, и, хотя его полёт из-за сломавшегося пропеллера длился недолго, всё же удалось продемонстрировать военным представителям радиоуправление в воздухе, после чего было выделено финансирование на продолжение работ.

Испытания остальных опытных образцов, запускаемых с рельсовой пневматической катапульты, на аэродроме в Норфолке начались в июле 1917 года.

Два первых запущенных дрона из-за неправильной балансировки разбились сразу после взлёта, а ещё у одного отказал двигатель. После этого испытания прекратили и конструкцию отправили на доработку, которая затянулась до прекращения боевых действий. Когда война закончилась, экспериментальный завод Королевского лётного корпуса был ликвидирован, а Лоу отстранили от создания беспилотных самолётов.

Тем не менее работы в Великобритании в этом направлении не завершились, но ими уже занимались специалисты Королевского авиастроительного института (Royal Aircraft Establishment — RAE) в Фарнборо, и испытания доработанных радиоуправляемых самолётов АТ продолжились в 1922 году.

На вновь построенные три самолёта установили автопилот и новую приёмную аппаратуру. Многоканальная система радиоуправления, работавшая на частоте 267 кГц, позволяла транслировать четыре команды: повернуть налево, лететь прямо, повернуть направо и выключить двигатель. Дальность устойчивого приёма команд составляла 3,2–4,8 км. Дистанционное управление не включалось, пока самолёт не поднимался на определённую высоту. При взлёте направление полёта удерживалось гироскопической системой управления рулём направления, а высота — с помощью анероида, управлявшего рулями высоты. Ненадёжный двигатель ABC Gnat был заменён на 50-сильный Armstrong Siddeley Ounce. Вместо шасси использовали отделяемую тележку. Киль и руль направления подверглись переделке.

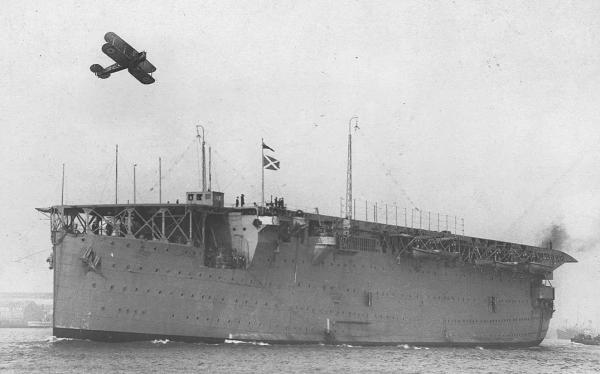

В июле 1922 года были предприняты две попытки запуска беспилотных летательных аппаратов с рельсовых направляющих, установленных на палубе авианосца HMS Argus. Но оба беспилотника упали в воду.

Авианосец «Аргус»

Первый самолет в нужное время не освободился от тележки, а во втором случае имели место нараставшие во время взлета сильные поперечные колебания. Специалисты сочли, что колебания возникли при запуске с горизонтальной рельсовой направляющей при переходе к полёту с набором высоты с зафиксированным рулем направления. Поэтому было принято решение выполнять запуск с наклонной катапульты, установленной на носу эсминца HMS Stronghold. Чтобы избежать влияния радиоуправления на полет, на двух аппаратах оно было заменено программируемым автопилотом.

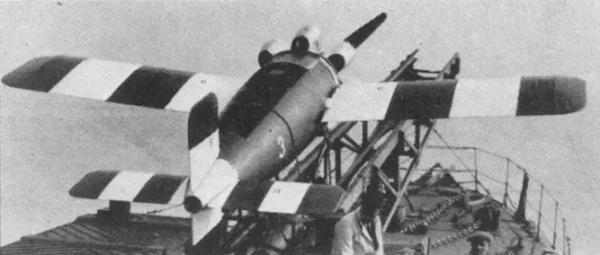

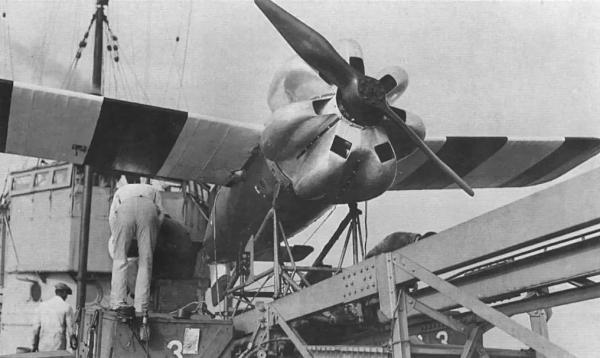

Беспилотный самолёт на катапульте, установленной в носовой части эсминца «Стронгхолд».

Оба запуска прошли в целом удачно и подтвердили способность летательных аппаратов держаться в воздухе. По итогам этих испытаний в регулировки гироскопа внесли изменения, но в третьем вылете беспилотник в результате неправильной работы автопилота столкнулся с сопровождавшим его гидропланом Fairey IIID и упал в море. Гидросамолёт получил незначительные повреждения и смог благополучно вернуться на базу.

В ходе подготовки к седьмому испытательному полёту, состоявшемуся 3 сентября 1924 года, беспилотный АТ оснастили аппаратурой радиоуправления. Запуск был успешным, и радиоуправляемый аппарат устойчиво следовал командам, передаваемым с самолёта Fairey IIID. После 12 минут полёта двигатель остановился, беспилотник перешёл в планирующий полёт и приводнился.

12 сентября, 16 октября 1924 года и 26 февраля состоялись очередные успешные испытания. В первом случае команды транслировались с передатчика, установленного на самолёте сопровождения, а в последующих — с кораблей. Продолжительность последнего полёта составила 39 минут, и с передатчика были отправлены 43 команды, на которые аппарат реагировал должным образом.

По итогам испытаний был сделан вывод, что аппаратура дистанционного управления при условии её совершенствования пригодна для практического использования и имеет хорошие перспективы. Также специалисты сочли, что для некоторых ситуаций дистанционное радиоуправление не нужно, и самолет-снаряд мог управляться только автопилотом. В дальнейшем наработки, полученные в ходе испытаний аппаратов АТ, были использованы при создании других британских беспилотных аппаратов.

Самолёт-снаряд Larynx

Дальнейшим развитием темы боевых беспилотников стал аппарат, созданный Королевским авиастроительным институтом и получивший обозначение Larynx (аббревиатура от англ. Long-range gun with Lynx — дальнобойное орудие с двигателем «Рысь»).

Самолёт-снаряд Larynx

Larynx был небольшим цельнодеревянным монопланом, оснащённым 200-сильным двигателем Armstrong Siddeley Lynx IV и способным нести боевой заряд массой 113 кг. Фюзеляж каплевидной формы с широким прямым крылом. Стартовая масса достигала 620 кг. Размах крыла — 6,035 м, длина — 4,45 м. Максимальная скорость — 320 км/ч. Расчётная дальность — 190 км. Управление осуществлялось по радио, с корабля-носителя или наземного пункта. В целом радиокомандная аппаратура была аналогична отработанной на последних вариантах самолёта АТ. В случае, когда радиоуправление не использовалось, самолёт-снаряд удерживался на курсе с помощью гироскопического автопилота, соединённого с магнитным компасом.

Первый испытательный запуск был предпринят 20 июля 1927 года. Самолёт стартовал с борта эсминца «Стронгхолд» в проливе Ла-Манш, но быстро утратил управление и упал в море.

Первое успешное лётное испытание состоялось 1 сентября 1927 года. На этот раз аппарат, управляемый автопилотом, пролетел около 170 км. Учитывая пройденное расстояние, адмиралы сочли это очень хорошим результатом. 15 октября 1927 года самолёт-снаряд Larynx покрыл дистанцию в 180 км, достигнув попадания в круг диаметром 10 км. Ещё два лётных испытания были проведены в сентябре и октябре 1928 года с борта эсминца HMS Thanet недалеко от побережья Ирака. Два последних испытательных пуска проводились в Ираке с наземной пусковой установки.

В целом лётная испытательная программа была выполнена, и дрон продемонстрировал приемлемую надёжность и способность самостоятельного полёта. Но, с учётом того, что дальность действия радиокомандной аппаратуры была небольшой, и она могла быть использована для точного наведения только в непосредственной близости от цели, самолёт с командным передатчиком становился очень уязвим для истребителей и зенитной артиллерии. В случае, когда на всём этапе полёта самолёта-снаряда задействовался только автопилот, удар мог быть нанесён только по крупной площадной цели, например, такой как Берлин. К тому же руководство британского военного ведомства опасалось, что в случае принятия на вооружение непилотируемых «летающих бомб» такое же оружие может появиться у потенциального противника, что ставило Британские острова в уязвимое положение, и эти опасения оказались пророческими.

Радиоуправляемый самолёт-снаряд RAE Ram

В начале 1930-х в Королевском авиастроительном институте началась разработка радиоуправляемого самолёта Ram (англ. Ram — таран). Как следует из обозначения, это был дрон-камикадзе, проектируемый для уничтожения дальних бомбардировщиков, следующих в плотном строю, для чего его предполагалось оснастить боевой частью массой 227 кг с дистанционным подрывом. Радиус поражения осколками по расчётам составлял порядка 200 метров, что позволяло надеяться на выведение из строя нескольких бомбардировщиков одним взрывом.

Проектируемый радиоуправляемый Ram представлял собой небольшой моноплан обтекаемой формы, оснащённый 12-цилиндровым V-образным двигателем Rolls-Royce Kestrel мощностью в 700 л. с. Система управления состояла из гироскопического автопилота и приёмника команд, сопряжённого через сервоприводы с плоскостями управления. Для наведения Ram предполагалось использовать два самолёта управления. Первый из них брал на себя управление летательным аппаратом сразу же после взлёта с аэродрома. Второй самолёт, следуя за дроном, должен был контролировать его полёт в вертикальной и горизонтальной плоскости. При приближении к построению неприятельских бомбардировщиков второй самолёт наведения заходил им в хвост и направлял летающую бомбу в центр строя. Летящий сбоку от построения первый самолёт определял момент, когда дрон-камикадзе оказывался внутри строя бомбардировщиков, и посылал по радио сигнал на детонацию.

Рассмотрение проекта произошло в ноябре 1935 года. На первом этапе предполагалось построить четыре пилотируемых прототипа, предназначенных для отработки управления, и оснастить их радиокомандной системой, ранее используемой на самолёте-снаряде Larynx. Также рассматривалась возможность использования системы управления, созданной для беспилотной мишени Queen Bee.

Но, взвесив все «за и против», комиссия Королевских ВВС приняла решение отказаться от проекта. Среди главных причин назывались: невозможность ночного применения и высокая стоимость мощных поршневых двигателей. Эксперты указывали на то, что вражеские бомбардировщики могли разомкнуть построение, чтобы пропустить летающую бомбу. Кроме того, прогнозировалось, что через 10 лет скорость бомбардировщиков должна была приблизиться к 600 км/ч, что делало систему неэффективной.

Впрочем, о проекте Ram вспомнили в 1936 году, после успешных испытаний первой британской РЛС «Chain Home». Оценив потенциал радаров, британские военные стали искать средства противодействия им. Хотя перед Второй мировой Великобритания лидировала в развитии радиолокаторов, англичане хорошо понимали, что появление РЛС у потенциальных противников — лишь вопрос времени, и требовалось начать работу над контрмерами. Для этого было предложено создать самонаводящийся вариант Ram, оснастив его рамочными антеннами и приёмником излучения РЛС. Согласно проекту, самолёт управления выводил бомбу в район цели, после чего система управления захватывала излучение радара и автоматически наводилась на него. Но ввиду несовершенства аппаратуры наведения и сложности с автоматической настройкой на частоту излучения во время полёта проект также не получил развития.

Радиоуправляемый самолёт-мишень Fairey Queen

К началу 1930-х годов в Великобритании были накоплены наработки, позволившие приступить к серийному выпуску и практическому применению управляемых по радио летательных аппаратов. Однако первоначально отрабатывавшаяся концепция самолёта-снаряда ввиду недостаточной дальности телеуправления реализована не была. Вместо этого специалисты сконцентрировали свои усилия на доводке летающих мишеней, использовавшихся для тренировки расчётов зенитной артиллерии.

Первую радиоуправляемую мишень предложила британскому флоту фирма Fairey Aviation Company.

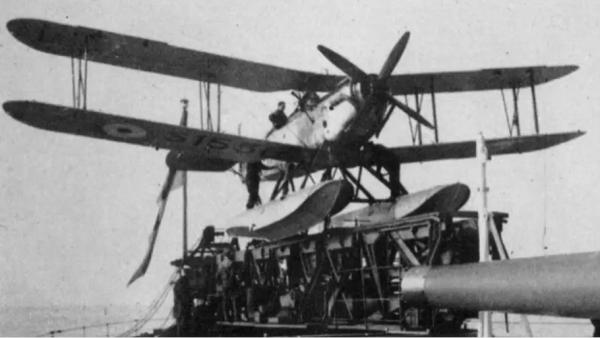

Подготовка к запуску радиоуправляемой мишени Fairey Queen

Испытания беспилотника, построенного на базе разведывательного биплана Fairey III, начались в апреле 1932 года. Аппарат запускался с катапульты, установленной в кормовой части дредноута HMS Valiant.

Дредноут HMS Valiant

Самолёт, оборудованный поплавковым шасси, имел размах крыла 13,94 м и длину 10,82 м. Максимальная взлётная масса достигала 2858 кг. Поршневой двигатель Napier Lion XIA мощностью 570 л.с. с четырёхлопастным винтом обеспечивал скорость до 200 км/ч. Полок – 6000 м. Максимальная продолжительность полёта – 4 часа.

Было построено три прототипа. Первые два из-за потери управления упали в воду сразу после запуска (их полеты длились 18 и 25 секунд соответственно). Испытание третьего в сентябре 1932 года было успешным, беспилотник удачно приводнился и был поднят для повторного использования. В январе 1933 года в ходе манёвров в Средиземном море воздушная мишень провела в воздухе около двух часов. Зенитчики британского флота вели огонь по Fairey Queen, но так и не сумели повредить её. После чего дистанционно управляемый самолёт удачно приводнился. В мае 1933 года состоялся третий запуск Fairey Queen у берегов Мальты. Аппарат находился в полёте около 20 минут и был сбит артиллеристами тяжёлого крейсера HMS Shropshire.

Тяжелый крейсер «Шропшир»

Изучив результаты стрельб по реальным мишеням, руководство британского военного ведомства пришло к выводу о необходимости повышения квалификации и навыков расчётов зенитной артиллерии и создания относительно дешёвых учебно-тренировочных беспилотных целей.

Радиоуправляемый самолёт-мишень H.82 Queen Bee

В 1935 году в воздух поднялся радиоуправляемый самолёт DH.82B Queen Bee (англ. Queen Bee — Королева пчёл), построенный фирмой de Havilland Aircraft Company на базе очень удачного лёгкого многоцелевого биплана DH.82 Tiger Moth (англ. Tiger Moth — Тигровая моль).

Самолёт DH.82 Tiger Moth

С целью удешевления вместо металлического каркаса, обтянутого тканью, как это было на «Тигровой моли», в конструкции «Королевы пчёл» использовалось дерево и фанера. Что снижало эксплуатационный ресурс и делало летательный аппарат тяжелей. Но это сочли приемлемым, так как подразумевалось, что срок службы летающей мишени будет гораздо меньше. Кроме того, дерево и фанера обеспечивали плавучесть при посадке самолёта на воду и его повторное использование.

Один из первых радиоуправляемых самолётов DH.82B Queen Bee

Самолетом можно было управлять с переднего сиденья, что позволяло перегонять его к месту использования. В закрытой задней кабине размещалось оборудование для дистанционно управляемого полёта, включая пневматические сервоприводы, связанные с рулем направления и рулем высоты. Четырехлопастной винт, размещённый по левому борту, приводил в действие воздушный насос, который обеспечивал сжатым воздухом гироскоп и сервоприводы. Система подачи топлива была переделана для устойчивой работы при запуске с катапульты. Самолёт имел максимальный взлётный вес 828 кг. Размах крыла – 8,94 м, длина – 7,29 м. Четырёхцилиндровый рядный поршневой двигатель с воздушным охлаждением de Havilland Gipsy Major имел мощность 130 л.с. Максимальная скорость – 167 км/ч. Потолок – 4200 м. Дальность полёта – 480 км.

Успешные испытания «Королевы пчёл» с дистанционным управлением прошли в 1935 году в Фарнборо. Согласно британским данным, до середины 1943 года было построено 412 самолетов DH.82B Queen Bee, из них 360 — поплавковые.

Воздушные мишени, выпускавшиеся с 1940 года, имели систему автоматической посадки, обеспечивавшую возможность повторного использования при потере контроля. В случае отказа радиосвязи в системе управления включался таймер. Если в течение двух минут не приходило никаких сигналов, он сбрасывал все команды и выбирал режим аварийной глиссады, глуша мотор. Перед остановкой двигателя с лебёдки разматывался тросик, на конце которого имелся груз. Когда груз, расположенный на конце тросика, ударялся о землю или воду, то контакты на лебедке вызывали срабатывание оснащенного электроприводом подпружиненного клапана для отклонения рулей высоты и прекращения подачи воздуха к приводам рулей и гироскопу.

DH.82B Queen Bee совершивший автономную посадку на авиабазе Клив в 1940 году

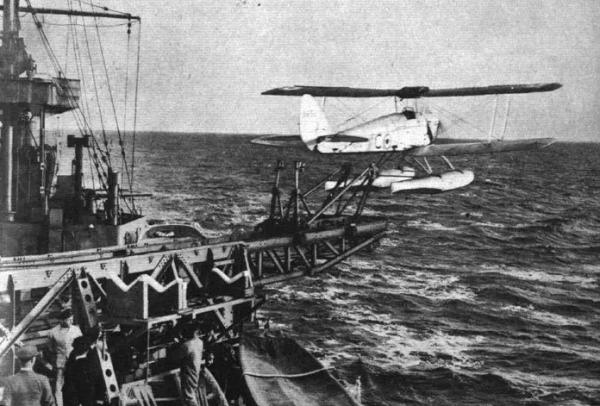

Запуск аппаратов с колёсным и поплавковым шасси осуществлялся при помощи паровых катапульт.

Оптимальным являлся старт против ветра, что создавало дополнительную подъёмную силу. В связи с этим катапульты, построенные на бетонных основаниях, можно было разворачивать.

Радиоуправляемая мишень DH.82B Queen Bee стартует с крейсера HMS Neptune

В море старт беспилотников обычно происходил с устройств, используемых для запуска корабельных самолётов-разведчиков, которые также ориентировались против ветра.

6 июня 1941 года премьер-министр Уинстон Черчилль посетил стартовую площадку на полигоне зенитной артиллерии Вейборн, на побережье вблизи Норфолка. В ходе контрольно-тренировочной стрельбы расчеты зенитных орудий не сумели поразить цель. Премьер-министр остался крайне недоволен увиденным и дал семь дней на исправление ситуации. Во время второго визита самолёт-мишень совершил несколько заходов, пока не был повреждён зенитным огнём и не разбился, упав недалеко от укрытия, в котором находились высокопоставленные гости.

Впрочем, тренировки расчётов зенитных батарей, расположенных на суше, с использованием радиоуправляемых беспилотников проводились относительно редко, и большая их часть была уничтожена моряками. Для того чтобы продлить ресурс воздушных мишеней, зенитные орудия калибра 20-40 мм вели огонь по ним только трассирующими снарядами, не содержавшими взрывчатки, а в прицельные приспособления вносились поправки, позволяющие большей части снарядов ложиться на определённом расстоянии от мишени. При этом точность оценивалась по тому, на какой дистанции трассирующие снаряды пролетали от цели. Помимо непосредственно ведения огня по движущейся мишени, командиры и наводчики получали практические навыки в определении дальности и скорости полёта.

Последние радиоуправляемые мишени DH.82B Queen Bee дожили до окончания Второй мировой. По состоянию на сегодняшний день сохранилось два самолёта.

Один находится в Лондонском музее De Havilland, а второй отреставрирован, переделан в двухместный вариант и используется для демонстрационных полётов на аэродроме Манорбир в Уэльсе.

Радиоуправляемый самолёт AS.30 Queen Wasp

Вскоре после начала серийного выпуска DH.82B Queen Bee стало ясно, что эта радиоуправляемая мишень сильно уступает по скорости полёта уже имевшимся и перспективным боевым самолётам и не может в полной мере имитировать их. В связи с этим компания Airspeed Limited, базировавшаяся в Портсмуте, спроектировала AS.30 Queen Wasp (англ. Queen Wasp – Королева ос), который помимо традиционных органов управления оснащался системой телеуправления.

Самолёт представлял собой одномоторный деревянный биплан с крылом, обтянутым тканью. В закрытой остеклённой кабине имелось место пилота, и «Королеву ос» можно было пилотировать вручную с выключенной радиокомандной системой. По сравнению с «Королевой пчёл» радиоуправление было доработано и резервировано, что должно было обеспечить повышенную надёжность и бесперебойность работы. Ряд источников утверждает, что флот также собирался использовать «Королеву ос» для учебно-тренировочных полётов. На первом этапе планировалось заказать 65 самолётов, общий заказ должен был составить 325 единиц.

Самолёт AS.30 Queen Wasp

Изящный поплавковый биплан имел максимальный взлётный вес около 1800 кг. Размах крыла 9,45 м, длина самолёта – 7,11 м. 7-цилиндровый радиально-поршневой двигатель воздушного охлаждения Armstrong Siddeley Cheetah IX на взлетном режиме развивал 350 л.с. и на высоте 2400 м мог разогнать до 277 км/ч. Практический потолок – 6100 м.

Первый полет с сухопутной полосы состоялся 11 июня 1937 года. Поплавковый самолет был успешно катапультирован с авианосца HMS Pegasus в ноябре 1937 года. Всего построили пять прототипов. Испытания радиоуправляемых образцов начались в марте 1940 года. Но в тот период Королевским Воздушным силам, втянутым в противостояние с Люфтваффе, остро не хватало ресурсов для массового производства боевых самолётов, и программа развития новых беспилотных мишеней была свёрнута.

Продолжение следует…

Источник: topwar.ru