Одной из наиболее дискутируемых и неоднозначных тем является развитие отечественной микроэлектроники в целом и создание отечественных микропроцессоров в частности. Не секрет, что достаточно серьёзное отставание в области микроэлектроники существовало ещё в СССР, и причин отставания было несколько.

Во-первых, это отставание в технологиях производства – у предприятий советской радиоэлектронной промышленности был высокий уровень брака, что приводило к значительному увеличению себестоимости их продукции. Но даже небракованные изделия зачастую не отличались стабильностью характеристик – речь даже не о сложных микросхемах, а о таких базовых электро-радиоэлементах (ЭРИ), как конденсаторы и резисторы.

Впрочем, для военного применения советская промышленность выпускала вполне качественные ЭРИ, но их себестоимость была весьма высока, как из-за отбраковки большого процента готовых элементов, так и из-за использования в их составе драгметаллов.

Во-вторых, отсутствие развитого гражданского рынка и конкурирующих между собой на коммерческой основе разработчиков и производителей радиоэлектронных компонент приводило к тому, что отечественная электроника двигалась по ограниченному числу путей, зачастую тупиковых. Решение о выборе направления принималось на самом верху, люди, принимающие эти судьбоносные решения, далеко не всегда были компетентны в этой сложнейшей области, многое и вовсе определялось не компетенциями, а связями.

В это же время в США множество частных компаний искали свой путь к успеху, многие банкротились, но в процессе зачастую удавалось найти оптимальное решение. Кстати, проблема отсутствия конкуренции возникла не только в СССР, излишнее зарегулирование отрасли, например, в Японии и во Франции, привели к тому, что в странах Запада в лидеры выбились именно США.

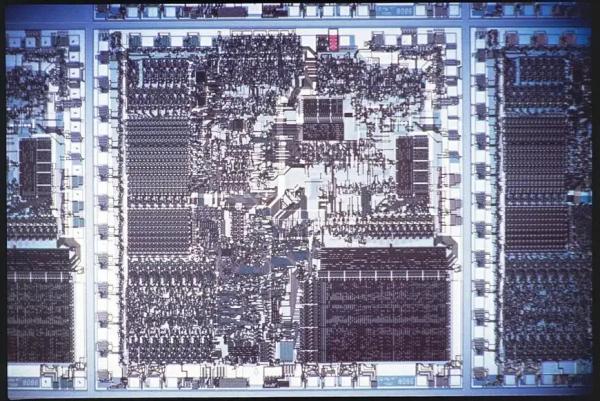

Кристалл 16-битного микропроцессора Intel 8086, ставшего началом архитектуры x86

В конечном итоге в СССР было принято решение следовать в кильватере радиоэлектронной промышленности США, в результате чего у нас сформировалось устойчивое отставание на одно-два поколения, а развал СССР окончательно похоронил советско-российскую радиоэлектронную промышленность, и западные компании практически полностью захватили российский рынок.

Ограниченное количество отечественных ЭРИ, зачастую устаревших, выпускалось (и выпускается) для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по древним технологиям и техпроцессам, иногда — чудовищно древним.

Определенный импульс российская микроэлектроника получила в начале нового тысячелетия, когда стали разрабатываться новые процессоры «Эльбрус» и «Байкал», однако производство их наиболее современных версий на актуальных техпроцессах должно было осуществляться на заводах в Тайване. После ввода санкций в 2022 году возможность производства отечественных микропроцессоров за рубежом исчезла.

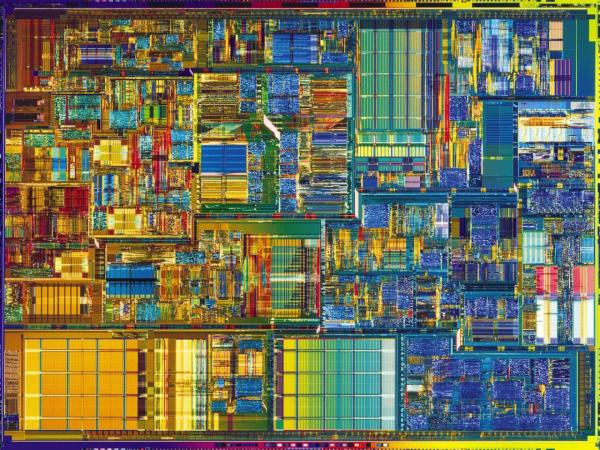

Процессоры Эльбрус-8С и Baikal-T

Не стоит думать, что причиной стали лишь события на Украине, например, Китай в настоящее время ни с кем не ведёт боевых действий, но ряд его предприятий также не может выпускать свои чипы на Тайване из-за санкций США, как говорится – «а виноват ты в том, что хочется мне кушать».

Кстати, китайские компании также не горят желанием выпускать российские микропроцессоры, во-первых, из-за опасения попасть под дополнительные санкции США, а во-вторых, из-за того, что они и со своим-то рынком пока не справляются. В любом случае, делать чипы на стороне – это тупиковый путь, критическая зависимость, которая может стать причиной больших проблем в будущем из-за непредсказуемых флуктуаций международных отношений.

Нечестная игра

Одной из ключевых задач лидеров рынка микроэлектроники является максимальное сдерживание остальных игроков. Специфика этой области состоит в том, что оставаться лидером можно, только обеспечив приемлемую — максимально низкую себестоимость. А обеспечить низкую себестоимость производимых изделий можно только огромными объёмами производства и продаж.

Всё более и более тонкие техпроцессы требуют колоссальных инвестиций в разработки и производство, так что поддерживать низкую себестоимость становится всё сложнее – требуется ещё больше увеличивать объёмы производства, для которых требуются соответствующие рынки сбыта. А покупатель капризен и придирчив – стоит лишь немного оступиться, и конкуренты «откусят» часть рынка, например, что мы сейчас и наблюдаем на рынке смартфонов на примере «старых» игроков типа Samsung и Apple и многочисленных быстрорастущих китайских брендов.

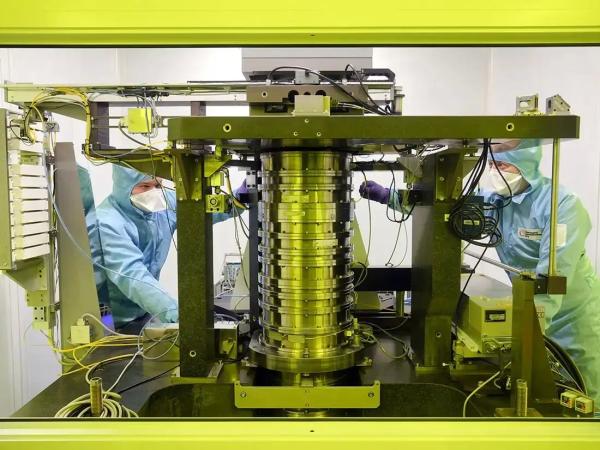

Фотолитографы – это одни из самых сложных машин, когда-либо созданных человечеством

Это приводит к тому, что ведущие игроки рынка используют государственную поддержку для того, чтобы сдерживать конкурентов.

Не стоит забывать и о том, что микроэлектроника — это не только деньги от её продажи, но и ещё большие деньги от использования потребителями тех или иных операционных систем (ОС) или экосистем. Это большие данные, из которых разведслужбы могут получать практически любую информацию. Это власть — способность мгновенно отправить пользователей той или иной страны в «каменный век», отключив все «гаджеты» в том или ином регионе.

Вспомним финскую компанию Nokia, ведь в её развале компанией Microsoft лежат не только экономические причины – США вовсе не нужна независимая компания, способная создать собственную экосистему, включающую «железо» и программное обеспечение, в том числе и операционную систему – первым делом при поглощении боссы из Microsoft закрыли новейшую и перспективную ОС MeeGo.

MeeGo Handset UX – вариант интерфейса для смартфонов в одной из первых версий MeeGo 1.1 «Day 1»

Теперь США принялись за Китай, ведь в отличие от дружественной, читай подконтрольной, Южной Кореи, китайские компании также стремятся выйти из-под диктата США, создавая полностью национальное независимое «железо» и ПО. Для США это означает не только огромные финансовые потери, но и утрату контроля, а также риск того, что китайская микроэлектроника и экосистемы вторгнутся уже на их территорию.

В результате принимаются решения, сопоставимые по нанесению экономического ущерба с ядерным ударом, в частности, в 2019 году США наложили жесточайшие санкции на одну из крупнейших китайских компаний – Huawei.

Вынужденная эффективность

Менее десятилетия тому назад компания Huawei стала стремительно догонять лидеров рынка — Samsung и Apple, выпуская смартфоны весьма высокого уровня исполнения, это не считая иного оборудования — модемов, роутеров, ноутбуков, базовых станций и многого другого.

Внезапно США «обнаружили», что производимое компанией Huawei оборудование вроде бы как передаёт куда-то данные клиентов с территории США – Америка в опасности! Кстати, скорее всего, это правда – Китай наверняка собирал все доступные данные, что мог, собственно, как это делают и сами США в других странах с помощью своего оборудования и программного обеспечения.

В результате в кратчайшие сроки на компанию Huawei были наложены жесточайшие санкции, практически полностью блокирующие её доступ к современным технологиям – закупкам чипов и оборудования, лицензиям и производственным площадкам завода TSMC на Тайване, фактически компания Huawei потеряла доступ к системам на кристалле, выполненным по передовым техпроцессам.

Mate 30 – последний «досанкционный» смартфон компании Huawei

Кстати, беспощадные американские санкции против Huawei — это наглядный пример для «соевых либералов» — всех тех, кто считает, что не присоедини в 2014 году Россия Крым, не начни в 2022 году СВО на Украине, и всё у нас с Америкой было бы хорошо. В реальности, появись у России успехи в какой-либо отрасли, критичной для США и других ведущих стран Запада, например, в гражданском авиастроении, и причины для санкций быстро нашлись бы.

Понимая перспективы американских санкций, компания Huawei постаралась сделать максимально возможные запасы самых современных на тот момент чипов, однако на всю жизнь запасов не сделаешь. Дело даже не в количестве, а в том, что каждый год выходят новые чипы, предыдущее поколение устаревает, а одним из критериев «современности» является именно использование актуальных техпроцессов.

На момент введения санкций против компании Huawei актуальным был техпроцесс 7 нанометров (нм), однако уже на следующий год появился техпроцесс 5 нм, а в настоящее время речь идёт уже о техпроцессах 2-3 нм, за нанометрами на горизонте уже маячат ангстремы.

Как же поступила компания Huawei, сдалась на «милость» США?

Нет, не считая создания запаса микрочипов, которые явно небесконечны и быстро устаревают, компания Huawei пошла сразу несколькими путями, из которых первый – это инвестиции в создание суверенного китайского оборудования по производству микрочипов, но, разумеется, это путь не быстрый.

Второй путь – это уменьшение техпроцессов на имеющемся оборудовании. Да, это возможно, например, на фотолитографических машинах, предназначенных для изготовления микрочипов по техпроцессу 7 нм, теоретически можно производить чипы и по техпроцессу 5 нм (в несколько проходов), но такие чипы будут дороже. То есть компания Huawei и её партнёры пытаются выжать всё возможное из ранее закупленного на Западе оборудования.

По данным некоторых исследований, 5-нм микропроцессор HiSilicon Kirin 9006C, представленный компанией Huawei для ноутбуков в 2024 году, в действительности выпущен на Тайване на фабрике TSMC ещё до введения полного пакета санкций, но дорогу осилит идущий…

Третий путь — оптимизация чипов в рамках существующих техпроцессов. Не секрет, что существующие микропроцессоры далеки от идеала в части своей архитектуры — особенно это относится к процессорам на архитектуре x86, несущей в себе груз обратной совместимости с конца прошлого века.

Таким образом, за счёт оптимизации компоновки вычислительных конвейеров, интеграции кэшей памяти и иных топологических решений можно существенно повысить эффективность микропроцессоров даже в рамках существующих техпроцессов, особенно в том случае, если микропроцессоры оптимизируются под собственное программное обеспечение.

И оптимизация программного обеспечения – это четвёртый путь. Несмотря на то, что в микропроцессорах, применяемых в последних смартфонах компании Huawei, применяются устаревшие техпроцессы, их отставание проявляется в основном в бенчмарках, тогда как в реальных сценариях использования каких-либо проблем не наблюдается.

Россия

Если рассматривать нашу страну как третий «полюс», независимый от стран Запада и Китая, то кажется, что наша микроэлектроника находится на глубоком дне. Недавно появились новости о создании совместно с Белоруссией первого серийного фотолитографа СТП-350-1 (СТП = степпер), способного выпускать микрочипы по техпроцессу 350 нм – это уровень середины-конца 90-х годов прошлого века.

Впрочем, во-первых, российско-белорусский фотолитограф нельзя считать аналогом оборудования прошлого века – вместо ртутных ламп в нём используется твердотельный лазер, ну а во-вторых, уже в следующем году на его базе должен быть создан фотолитограф, способный выпускать микрочипы по техпроцессу 130 нм, а это уже наш век – на том техпроцессе выпускались весьма мощные по тем временам микропроцессоры, вполне способные решать некоторые задачи и сейчас.

Фотолитограф СТП-350-1

На ранее закупленном зарубежном фотолитографическом оборудовании, пока ещё функционирующем, заводом «Микрон» в Зеленограде могут выпускаться микрочипы по техпроцессам 180–90 нм, теоретически, вроде как в перспективе возможен выпуск и по техпроцессу 65 нм.

Исследуются и альтернативные способы производства микрочипов, например, в Институте физики микроструктур РАН разрабатывают установку безмасочной литографии на базе рентгеновской оптики, потенциально способной выпускать чипы по техпроцессам, составляющим единицы нанометров. Правда, такие установки обладают невысокой производительностью.

Впрочем, в реальности всё гораздо сложнее, чем нам говорят «по телевизору», но надежда у российской микроэлектроники пока ещё есть, да и сама гонка за техпроцессами далеко не всегда оправдана, впрочем, об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз.

Источник: topwar.ru