Введение и… Выводы

Как известно, серия эскадренных броненосцев типа «Пересвет» включала в себя три корабля, из которых «Пересвет» и «Победа» строились на Балтийском заводе, а «Ослябя» — в Новом Адмиралтействе. При этом в отечественной исторической литературе принято ругать качество постройки «Осляби»: очень большие сроки постройки, гигантская перегрузка… Напомню уважаемому читателю, что широко распространенная книга В. Крестьянинова и С. Молодцова «Броненосцы типа «Пересвет». Богатырская трагедия» дает строительную перегрузку «Осляби» в размере 1734 т.

В статье А. Рытика «Броненосец «Ослябя». От проекта до Цусимы» уважаемый автор поставил под сомнение общепринятые тезисы. А. Рытик изучил рапорты командира корабля, содержащие сведения о различных статьях нагрузки «Осляби» и осадке броненосца, в том числе при переходе Суэцким каналом. Согласно его анализу получается, что такая строительная перегрузка невозможна. Расчеты показали, что строительная перегрузка «Осляби» была меньше, чем у «Пересвета» и составляла около 1000 т. Что же до низкого качества постройки, то А. Рытик привел найденные им испытания отсеков на герметичность, каковые «Ослябя» прошел с честью.

Таким образом, по мнению А. Рытика, ни огромная строительная перегрузка, ни плохое качество постройки «Осляби» не стали ключевыми причинами гибели этого корабля в Цусимском сражении: просто по отсутствию и того, и другого.

В предлагаемой Вашему вниманию серии статей я сопоставлю качество строительства Нового Адмиралтейства и Балтийского завода. И, дабы не играть в «тайну заколоченного чердака» с теми уважаемыми читателями, которым недосуг вникать в тонкости организации работ на этих судостроительных предприятиях, представляю свои выводы сразу:

1. Балтийский завод действительно строил лучше и более качественно, нежели верфи Нового Адмиралтейства и Галерного островка;

2. Испытания на герметичность отсеков являются лишь одним из многочисленных критериев качества постройки корабля, и сами по себе этого качества подтвердить не могут.

Два слова об использованной литературе

Данная серия статей появилась во многом благодаря превосходным монографиям Андрея Руслановича Кудрявского «Эскадренный броненосец «Император Александр III» и «Эскадренный броненосец «Бородино». Не секрет, что некоторые отечественные авторы, пишущие о флоте, берут за основу своих работ не архивные документы, а ранее изданные книги других авторов. Увы, но написанные таким образом книги мало того, что страдают вторичностью, но также грешат множеством ошибок.

Монографии А. Р. Кудрявского — дело совершенно иное. Автор провел гигантскую работу с архивными данными. Достаточно сказать, что в его двухтомнике, посвященном эскадренному броненосцу «Бородино», в одном только первом томе содержится 927 (девятьсот двадцать семь) ссылок на архивные документы, на основании которых, собственно, и написана книга. И это уже не говоря о большом количестве чертежей, которые, кроме как в архивах, едва ли можно найти где-то еще.

Пользуясь случаем, от лица всех любителей истории военно-морского флота и от себя лично выражаю Андрею Руслановичу искреннюю благодарность и пожелания новых творческих успехов.

Во всех случаях цитирования документов, которыми пользовался уважаемый А. Р. Кудрявский, я буду давать ссылки на соответствующее архивное дело, хотя сам я брал эти ссылки из его превосходных книг.

О балтийских судостроительных заводах

Эскадренный броненосец конца XIX — начала ХХ столетия представлял собой вершину инженерной мысли человечества и самым сложным объектом, созданным человеческими руками. Поэтому неудивительно, что российские судостроительные предприятия, способные его строить, были очень немногочисленны.

На Балтике таковых имелось всего три, если с большой натяжкой, то четыре. Это Галерный островок, Новое Адмиралтейство, Балтийский судостроительный и механический завод (далее — Балтийский завод) и Невский завод.

С Галерным островком и Новым адмиралтейством дела обстояли просто. Это были казенные верфи, построенные еще при Петре I и с тех пор находившиеся в государственной собственности. В 1890-х годах данные предприятия входили в структуру, именовавшуюся «Санкт-Петербургский порт». Качество работы этих заводов как раз и вызывало нарекания современников.

В противовес предприятиям Санкт-Петербургского порта обычно приводится Балтийский завод, который, однако, тоже был казенным предприятием. Но его история значительно интереснее.

Балтийский завод был основан в 50-х годах XIX века англичанином Карром и был при рождении всего лишь чугунолитейной мастерской. В 1863 году в компанию с Карром вступил механик М. Макферсон, и возможности предприятия были расширены. Теперь оно могло заниматься прокаткой железа, строительством локомотивов и боевых кораблей. Морское министерство отнеслось к этому начинанию в высшей степени позитивно, дав хорошие заказы: предприятием было построено три монитора и броненосный башенный фрегат «Адмирал Лазарев». Также Балтийскому заводу были заказаны два клипера и броненосный фрегат «Герцог Эдинбургский», а также выданы ссуды общим размером до половины стоимости возводимых предприятием сооружений.

Увы, всё вышесказанное не уберегло завод от банкротства.

Тогда, в 1877 г., акционерное общество преобразовали из английского в русское, а управление вверили отставному капитан-лейтенанту М.И. Кази, показавшему себя замечательным кораблестроителем и управленцем. При нем удалось завершить постройку упомянутых выше кораблей и многих других, заказанных вновь. Завод шел в ногу с научно-техническим прогрессом, активно расширялся, осваивал новые производства. В целом хозяйственное и техническое состояние предприятия было улучшено. Однако, дабы не распылять усилия, пришлось отказаться от проката металла и локомотивов, сосредоточившись на судостроении и механическом производстве для него.

К сожалению, справиться с выплатой долгов в условиях, когда постоянно требовались инвестиции в расширение производства, даже М.И. Кази оказалось не под силу. Поэтому в 1884 г. управление заводом было изъято у правления акционерного общества и передано в руки ликвидационной комиссии. В комиссию эту входили и государственные представители, поскольку Морское министерство, имея преобладающее число акций, стало полным распорядителем Балтийского завода.

Вот так и вышло, что в течение 10 лет, с 1884 по 1894 гг., Балтийский завод, хоть и оставался еще номинально частным, «де факто» уже являлся казенным предприятием. А в 1894 г. к «де факто» прибавилось и «де юре» — завод, после удовлетворения частных кредиторов, окончательно перешел в собственность Морского министерства. Отмечу, что М.И. Кази такая «новация» не понравилась, и он в преддверии ее, 01.07.1893 г., оставил службу. Но на его место встал не менее талантливый кораблестроитель — Ксаверий Ксаверьевич Ратник.

Перейдем теперь к Невскому заводу. Он был основан как чугунолитейное предприятие, открытое англичанином Томсоном, каковое в том числе выпускало и артиллерийские снаряды. Но в 1857 году оно было выкуплено П.Ф. Семянниковым и В.А. Полетикой, двумя горными инженерами, первый из которых пребывал в чине генерал-майора, а второй – подполковника, отчего впоследствии завод именовался «Невский литейный и механический завод Семянникова и Полетики». Именно тогда завод получил первые кораблестроительные контракты, но для него кораблестроение все же не было основным направлением деятельности.

Невский завод стал лидером по производству локомотивов в Российской империи, а вот строительство судов, увы, споткнулось о неудачное расположение предприятия. Данный завод, в силу своего местоположения, не имел возможности строить корабли более 8 000 т водоизмещением. Соответственно, к концу XIX века на постройку эскадренных броненосцев и больших броненосных крейсеров Невский завод никак претендовать не мог.

Как известно, стапельные работы эскадренного броненосца «Пересвет», являвшегося головным кораблем серии, начаты в 1895 г. Таким образом, к моменту начала строительства броненосцев этого типа все три балтийских предприятия, способных строить подобные корабли, являлись казенными.

И вот тут уважаемый читатель вправе задать вопрос: о каком тогда сравнении частных и казенных заводов может идти речь, если крупных частных судостроительных предприятий на Балтике в конце XIX века в общем-то и не было? Ответ же очень прост.

Дело в том, что Балтийский завод и во время своего пребывания под «внешним управлением» Морского министерства и официально уже став казенным, все равно существовал в парадигме частного предприятия. Он сохранил организацию и порядки частного предприятия. Если казенные заводы финансировались по смете на их содержание (зависевшей, впрочем, от количества кораблей в постройке и ремонте), то Балтийский завод существовал за счет получаемых им заказов. Прибыль же тратилась на расширение производства, новые здания, станки, оборудование.

Антикоррупционная оговорка

Зачем я столь много текста уделил судостроительным заводам, и не затянуто ли мое вступление? Все дело в том, что ниже я буду показывать претензии от разных лиц в адрес казенных заводов, включая лица весьма высокопоставленные. В наш век откатов и «деловых партнерств», когда кто-то начинает хаять одни предприятия, ставя им в пример другие, очень легко заподозрить, что этот «кто-то» имеет свой интерес и не за дело радеет, а отрабатывает «30 сребреников», полученных от восхваляемых им предприятий. Те же платят таким наймитам для формирования общественного мнения с целью перетянуть на себя выгодные заказы.

Так вот, в нашем случае ничего такого заподозрить нельзя. Все балтийские заводы, способные строить эскадренные броненосцы и большие броненосные крейсера, на момент описываемых событий являлись казенными, отчего смысла «перетягивать канат на свою сторону» им было немного — Морское министерство при распределении заказов, во всяком случае, принимало во внимание интересы всех своих предприятий.

О претензиях к качеству казенных заводов Санкт-Петербургского порта

В период 1896-1898 гг. произошел ряд событий, которые заставили высокие должностные лица усомниться в качестве работы Санкт-Петербургского порта. Перечислю наиболее значимые из них:

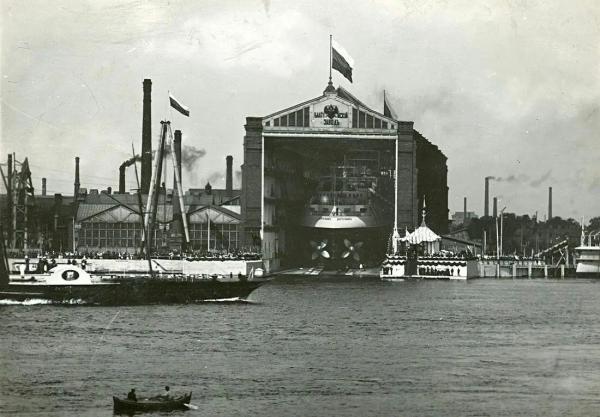

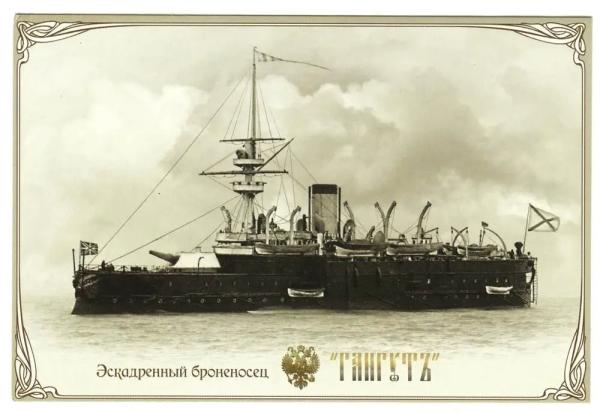

1. Гибель броненосца «Гангут», затонувшего после удара о скалу 12.06.1897 г., и выводы военно-морского окружного суда о причинах, ее вызвавших.

2. Докладная записка о качестве постройки эскадренного броненосца «Сисой Великий» капитана 1-го ранга А.М. Абазы, составленная им 01.04.1897 г. на имя управляющего Морского министерства.

3. Отчет командующего Отрядом судов Балтийского моря, назначенных для испытаний, контр-адмирала В.П. Мессера за кампанию 1897 г. – который, кстати будь сказано, по части высказанных в нем тезисов во многом повторял его же отчет за 1896 г.

4. Всеподданнейший отчет за 1897 г. генерал-контролера департамента военной и морской отчетности А.Ф. Васильева.

5. Статья А.М. Токаревского «Искалеченные броненосцы», опубликованная в журнале «Новое время» за март-апрель 1898 г. (№№ 192-193).

Рассмотрим подробнее, что представляло собой всё вышеперечисленное. Но сразу должен сообщить уважаемому читателю, что в этой статье я лишь пройдусь по верхам – детальное описание проблематики Санкт-Петербургского порта будет мною дано в последующих публикациях.

Гибель эскадренного броненосца «Гангут»

Корабль вышел на артиллерийские стрельбы в Выборгский залив 12 июня 1897 г. Залив этот, в силу удачных природных условий, регулярно использовался флотом для артиллерийских учений. Но был у него камень преткновения – в прямом смысле этого слова. К 1897 г. промеры залива делались много десятилетий назад, и корабли, маневрируя, периодически натыкались на мели и камни. В 1895 г. все же решили произвести соответствующие гидрографические исследования, но к моменту трагедии до о. Рондо, куда следовал «Гангут», очередь еще не дошла.

Броненосец успешно провел и завершил учения, поднял артиллерийский щит и пошел восвояси на скорости 2,5 узла. В 15:45 произошло роковое столкновение со скалой, и броненосец начал принимать воду.

Команда приступила к борьбе за живучесть. При этом люки, горловины, а также двери водонепроницаемых переборок задраивались. О том, насколько тщательно это производилось, свидетельствует тот факт, что «отверстия», которые были задраены до аварии, открывались и тщательно «перезадраивались» по новой. Также были приведены в действие все водоотливные средства, за исключением неисправной носовой турбины и еще пожарного насоса, который мог выкачивать воду только из машинного отделения, а там ее сначала не было. Увы, никакие принятые меры не привели к успеху, и спустя примерно 6 часов (около 21:40) эскадренный броненосец затонул всего лишь в 90 км от Кронштадта.

Вопрос, всё ли возможное сделал командир броненосца К. М. Тикоцкий для того, чтобы спасти вверенный ему корабль, требует отдельного анализа и для меня пока остается открытым. Дело в том, что в тот несчастливый день на «Гангуте» держал свой флаг вице-адмирал С. П. Тыртов, который приходился младшим братом управляющему Морским министерством П. П. Тыртову. Тут уже поневоле задумаешься о том, насколько беспристрастным оказался суд, разбирая дело о гибели «Гангута».

Но не приходится сомневаться, что с водонепроницаемостью у погибшего корабля дела обстояли из рук вон плохо. Водонепроницаемые переборки, горловины и т. д. пропускали воду, резина, коей было должно обеспечить герметичность задраенных дверей, протекала. Обо всем этом свидетельствовали многочисленные очевидцы, матросы и офицеры, находившиеся во время катастрофы на «Гангуте».

Согласно заключению военно-морского окружного суда, гибель броненосца «Гангут» последовала «от пробоины в связи с конструктивными недостатками и неудовлетворительным техническим исполнением постройки, состоящим, между прочим, в несоблюдении необходимых условий водонепроницаемости» (РГАВМФ. Ф.427. Оп.1. Д.302. Л.347-347 об.).

Докладная записка о качестве постройки эскадренного броненосца «Сисой Великий»

Докладная записка капитана 1-го ранга А.М. Абазы была составлена 1 апреля 1897 г. на имя управляющего Морского министерства, каковым в тот момент являлся вице-адмирал Павел Петрович Тыртов. Она превосходно описывает проблемы качества постройки эскадренного броненосца «Сисой Великий».

А.М. Абаза в 1897 г. служил наблюдающим за постройкой бронепалубного крейсера «Светлана». На «Сисой Великий» он попал, в общем-то, волей случая, так как был назначен главой следственной комиссии по делу о взрыве кормовой 12-дм башни этого эскадренного броненосца.

Последствия того самого взрыва

Перейдем теперь к его записке, отметив особо, что с момента вступления в строй данного корабля до прибытия А. М. Абазы прошло всего 8 месяцев.

Когда бравый каперанг собирался на пострадавший корабль, он, с его же слов, имел надежду увидеть полезное «для применения на моей «Светлане»», но на первых же шагах я встретил такие вещи, которые привели меня в изумление и негодование… …Мне и раньше приходилось неоднократно слышать за последние годы отзывы о дурной работе судов постройки Петербургского порта (а именно «Гангута» и «Гремящего»), являющейся следствием принятой там системы экономии на материале и рабочей силе; в настоящее же время, увидев «Сисой», я воочию убедился в полной основательности этих жалоб» (РГАВМФ, Ф. 417, Оп. 1, Д. 1639, Л. 6 об.).

Собственно говоря, «открытия» начались еще до того, как А.М. Абаза поднялся на борт броненосца. Первое, что бросалось в глаза: большая щель по верхней кромке бортовой брони, которая отходила от борта на расстояние 0,1–1,5 дюйма (12,7–19,05 мм) по всей длине броневого пояса.

А.М. Абаза указывал, что такую огромную щель нет никакой возможности замазать, что вода, попадающая между бронеплитой и бортом, вызывает оборжавление борта и гниение деревянной подкладки под броню. «Я даже не вижу возможности исправить это зло без значительных затрат, а французские инженеры, приставая вместе со мною к борту, только покачали головами и переглянулись между собою, так что мне, русскому (с большой буквы, как записано в документе) офицеру, стыдно было» (РГАВМФ, Ф. 417, Оп. 1, Д. 1639, Л. 7).

Качество постройки «Сисоя Великого» оказалось таково, что все палубы текли, в том числе и там, где различные предметы крепились к палубе болтами. С болтами вообще получалась беда — «Сисой Великий» тек по бортам, но в особенности — в местах крепления болтами башмаков для шестов сетевого заграждения. Порты 47-мм орудий на батарейной палубе? Текут. Водонепроницаемые люки и двери? Текут. Трубы парового отопления? Тоже текут, а где не текут, там парят.

Качество постройки «Сисоя Великого» (точнее — его отсутствие) доходило до абсурда. «Палуба в бомбовых погребах сделана из гнилых сосновых досок, а может быть, и еловых, так что в настоящее время местами не выдерживает даже веса человека. Следователь Кетриц неосторожно ступил на такую доску и провалился» (РГАВМФ, Ф. 417, Оп. 1, Д. 1639, Л. 8 об.).

То есть случайно выпавший снаряд вполне мог пробить такие доски, провалившись вниз. Впрочем, это был не единственный путь для падения снарядов, так как у элеваторов имелись не заделанные ничем дыры.

При этом А.М. Абаза оговаривал особо, что все указанные проблемы «Сисоя Великого» не есть следствие взрыва башни или же неграмотной эксплуатации, а существовали с момента сдачи корабля флоту.

«Всё замеченное мною было в том же виде с первого дня плавания и что, напротив того, теперешнее состояние корабля во многом лучше, чем в начале плавания благодаря усилиям личного состава, которые были, главным образом, направлены с первого дня к тому, чтобы справиться с повсеместной течью».

В чем это выражалось? А.М. Абаза отмечал, что на броненосце в начале плавания от воды регулярно горели провода, отчего освещение «Сисоя Великого» прекращалось. Теперь же, в результате усилий экипажа, электричество на корабле имеется практически всегда (!).

Ремарка

Как известно, «Сисой Великий» погиб в Цусимском сражении. Смертельный удар нанес японский миноносец, добившийся торпедного попадания под румпельное отделение. Но существует мнение, что и без этого корабль был обречен.

В дневном артиллерийском бою «Сисой Великий» не являлся приоритетной целью для японских артиллеристов, но все же примерно к 14.40 получил ряд попаданий (сорвана крышка носового торпедного аппарата, попадание 12-дм снаряда в шпилевое отделение у ватерлинии и попадание 6-дм снаряда в лазарет близ ватерлинии), открывших воде путь внутрь корабля. В дальнейшем было еще несколько попаданий, вызвавших затопления. И «Сисой Великий», несмотря на отчаянную борьбу за живучесть, постепенно проигрывал ее — переборки сдавали одна за другой, и затопления постепенно распространялись, становясь неконтролируемыми. В дневном бою 14 мая 1905 г. «Сисой Великий» еще держался и даже, будучи выбитым из линии сильным пожаром, после его устранения смог догнать эскадру и занять место в строю. Однако к вечеру «Сисой Великий» уже не мог следовать за эскадрой и отстал. Дифферент на нос еще к 17.00 достигал 3-4 футов (0,9-1,2 м).

Можно ли удивляться тому, что корабль столь «замечательной» постройки не имел возможности справиться с затоплениями? Скорее уж стоит восхищаться тем, что нашим морякам вообще удалось довести «Сисой Великий» до Дальнего Востока, не потонув по дороге, причем за свою недолгую карьеру броненосец побывал там дважды. И тому, что по получении затоплений в Цусимском сражении экипаж смог так долго удерживать его в строю.

Конечно, нельзя забывать, что с марта 1902 г. и до включения в состав 2-й Тихоокеанской эскадры «Сисой Великий» проходил ремонт в Кронштадте. Но, во-первых, данный ремонт не был закончен до начала русско-японской войны, а после этого велся в авральной спешке и был завершен с массой недоделок. А во-вторых, даже исправив особо вопиющие недостатки в части водонепроницаемости, нельзя было решить эту проблему кардинально, не разбирая полностью броненосец. На такое ремонтники Кронштадта явно не замахивались: по мнению А.Р. Кудрявского, «Сисой Великий» ушел в свой последний поход в состоянии, не слишком отличном от того, в котором его застал А.М. Абаза в 1897 г.

Отчет контр-адмирала В.П. Мессера

Здесь речь также пойдет об официальном документе: отчете командующего Отрядом судов Балтийского моря, назначенных для испытаний, контр-адмирала Владимира Павловича Мессера за кампанию 1897 г. Надо сказать, что отчет этот не был «первопроходцем», так как в своем отчете за 1896 г. В.П. Мессер уже указывал проблемы казенных предприятий.

Суть же дела в следующем. В кампании 1897 г. в составе упомянутого выше Отряда проходили испытания корабли разных классов, построенные как на казенных, так и на частных предприятиях. Контр-адмирал В.П. Мессер, по долгу службы, наблюдал состояние кораблей и их испытания, и на основании своих наблюдений сделал надлежащие выводы. Суть его претензий сводилась к тому, что частные предприятия строят быстрее и качественнее казенных.

При этом критика В.П. Мессера охватывала не корабли казенных предприятий вообще, а лишь казенной адмиралтейской постройки (то есть Санкт-Петербургского порта). Балтийский завод, имевший организацию производственных процессов, соответствующую частным, в зону критики контр-адмирала не попал — наоборот, он ставил его в пример.

В 1897 г. в Отряде судов Балтийского моря, назначенных для испытаний, находились четыре корабля постройки частных и казенных предприятий с частной организацией:

1. Броненосный крейсер «Россия» (Балтийский завод);

2. Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» (Балтийский завод);

3. Минный крейсер «Абрек» (завод Крейтона);

4. Транспорт «Бакан» (Невский завод).

Во вторую группу вошли пять кораблей казенной адмиралтейской постройки (Санкт-Петербургского порта), в том числе:

1. Эскадренные броненосцы «Петропавловск» и «Полтава»;

2. Броненосцы береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин» и «Адмирал Сенявин»;

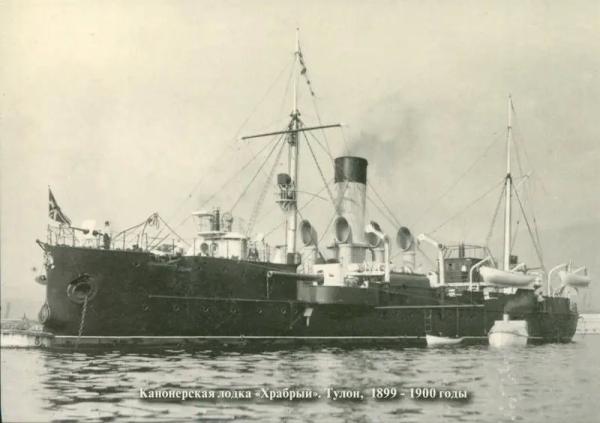

3. Канонерская лодка «Храбрый».

Кроме вышеперечисленных, в состав отряда контр-адмирала В.П. Мессера входил еще броненосный крейсер «Владимир Мономах», но он был старой постройки и потому в анализе не учитывался.

Так вот, три боевых корабля и транспорт, образующие первую группу, все необходимые испытания прошли. В то же время из пяти кораблей второй группы лишь «Сенявин» был признан годным к службе, остальные требовали доработки. Уже одно это говорило не в пользу Санкт-Петербургского порта, где они строились. Но если посмотреть на сроки строительства, то картина получалась еще более мрачной.

«Разница между обеими группами будет еще более значительна, если принять во внимание время постройки. Быстрота вооружения крейсера «Россия» достаточно известна, броненосец «Адмирал Ушаков» готов давно, и испытание его затянулось только из-за орудий большого калибра, которые были доставлены только нынешним летом. Транспорт «Бакан» и минный крейсер «Абрек» хотя и запоздали на год против контракта, но все-таки запоздание это далеко не такого неутешительного характера, какой наблюдается во второй группе. В этой последней особенно сильно отстали броненосцы «Полтава» и «Петропавловск», готовность которых еще далеко впереди. Броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» и лодка «Храбрый» спущены в один год с крейсером «Россия», а между тем первый мог представить к испытанию лишь одну машину (изготовленную частным заводом), а лодка «Храбрый», несмотря на свою небольшую величину, достраивается второй год после спуска и в состоянии боевой готовности будет не ранее будущего лета!» — писал В.П. Мессер.

По качеству корабли первой группы также превосходили вторую. Качество крейсера «Россия» контр-адмирал нашел великолепным и достойным всяческого подражания. «Абрек» и «Бакан» при предъявлении на испытания также находились в хорошем техническом состоянии, а небольшие недочеты, выявленные приемными комиссиями, оперативно устранялись. В то же время работы по «Полтаве», «Петропавловску» и «Генералу-адмиралу Апраксину» В.П. Мессер характеризовал как грубые и незавершенные. Контр-адмирал не указывал, впрочем, точные причины своего недовольства, поскольку кораблям было далеко до готовности, и он надеялся, что недочеты еще удастся поправить. А вот по канонерской лодке «Храбрый» этого сказать было нельзя. С одной стороны, «Храбрый» начал кампанию в состоянии большой готовности, но с другой — множество пропущенных заклепок и непрочеканенных швов лишало смысла большого количества уже выполненных работ. Да и помимо этого на каждом шагу встречались работы неоконченные и недоделанные.

Вердиктом В.П. Мессера, пожалуй, можно считать следующее его заключение:

«Было бы ошибочно предполагать, что такому порядку вещей причиной то или другое, одно или многие лица. За время командования отрядом в течение двух кампаний менялись имена причастных к делу лиц, но характер строения оставался один и тот же. Мало того, крейсер «Россия» и лодка «Храбрый» являются произведением лиц одной и той же научной или профессиональной подготовки, и если между этими судами усматривается огромная разница в постройке, так как первый крейсер при 12 000 тонн водоизмещения давно готов, а вторая лодка при 1 500 тонн все еще заканчивается, то причина этого лежит не в том или другом лице, а в самой постановке дела, в его организации» (РГАВМФ. Ф.499. Оп.1. Д.109. Л.5.).

Отмечу, что и «Россия» и «Храбрый» были спущены на воду в одном и том же 1895 г., правда, крейсер в апреле, а канонерская лодка в ноябре.

Статья А.М. Токаревского «Искалеченные броненосцы»

Данный материал был опубликован в журнале «Новое время» за март-апрель 1898 г. А.М. Токаревский имел доступ к отчету В.П. Мессера, так что его статья во многом представляла собой повторение тезисов контр-адмирала. По сути дела, «Новое время» этой публикацией донесло сведения, представленные В.П. Мессером, до широкой публики, но не следует думать, что «Искалеченные броненосцы» были калькой или конспектом отчета командира Отряда судов Балтийского моря, назначенных для испытаний. Все же В.П. Мессер больше писал о проблемах, выявленных на кораблях, в то время как А.М. Токаревский в своей статье коснулся также и порядков, царивших в Санкт-Петербургском порту, каковые, по его мнению, приводили к некачественной и нескорой постройке.

В сущности, статья А.М. Токаревского ссылалась на тезисы В.П. Мессера, добавляя к ним новые, и вынесла всё это на публичное обсуждение.

Всеподданнейший отчет за 1897 г. генерал-контролера департамента военной и морской отчетности А.Ф. Васильева

Пожалуй, самый важный документ из всех вышеперечисленных. Российская империя создавала мощнейший флот, на это тратились огромнейшие суммы, и целесообразное их использование не могло не вызвать интерес структур, которым по долгу службы положено было заниматься контролем и аудитом государственных расходов. Они и заинтересовались: департамент военной и морской отчетности являлся в России отдельной структурой и Морскому министерству не подчинялся. Что интересно – выводы генерал-контролера А.Ф. Васильева о плохом качестве работы Санкт-Петербургского порта во многом сходились с тезисами В.П. Мессера.

Критика уместная, и не очень

Надо сказать, что критика казенных верфей в источниках той эпохи не всегда была конструктивной. Взять, к примеру, частное письмо лейтенанта Н.Л. Кладо от 29.06.1898 г., где он писал:

«Два наших новейших броненосца «Сенявин» и «Ушаков» находятся теперь в Учебно-артиллерийском отряде для ознакомления будущих комендоров с современными орудиями. Однако 10-дм пушки на них бутафорские. Стрелять из них запрещено, так как вследствие ошибки в чертежах они рвутся. Тем не менее, орудия было решено все-таки поставить на корабли, чтобы те хотя бы для вида походили на броненосцы».

Конечно, история о переоблегченной 10-дм/45 пушке обр. 1892 г. весьма печальна и поучительна. Но бутафорской она уж точно не была и после понижения заряда стреляла вполне себе сносно, хотя, конечно, не имела той начальной скорости, дальности стрельбы и бронепробития, каковые задумывались изначально.

Выводы

Можно констатировать, что в период 1896–1898 гг.:

1. В адрес управляющего Морским министерством поступил ряд сигналов от компетентных и непредвзятых против казенного судостроения лиц о том, что судостроительные предприятия Санкт-Петербургского порта не обеспечивают должного качества и скорости работ.

2. Плохая работа Санкт-Петербургского порта получила широкую огласку.

Наличие проблемы подтвердил аудит, проведенный более чем серьезной инстанцией – Департаментом военной и морской отчетности.

На основании вышесказанного можно констатировать: да, сложности у предприятий Санкт-Петербургского порта были. Но что это были за проблемы, и что ответило на критику Морское министерство?

Продолжение следует…

Источник: topwar.ru